उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए सपा और बसपा ने सालों पुरानी दुश्मनी को तिलांजलि देकर एक मंच पर आना स्वीकार कर लिया. अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए दो घोर विरोधी दलों के बीच हुआ गठबंधन कितना कारगर साबित होगा, नए गठबंधन की ताकत, उसकी चुनौतियों और बदली परिस्थितियों का विश्लेषण करती यह विशेष रिपोर्ट…

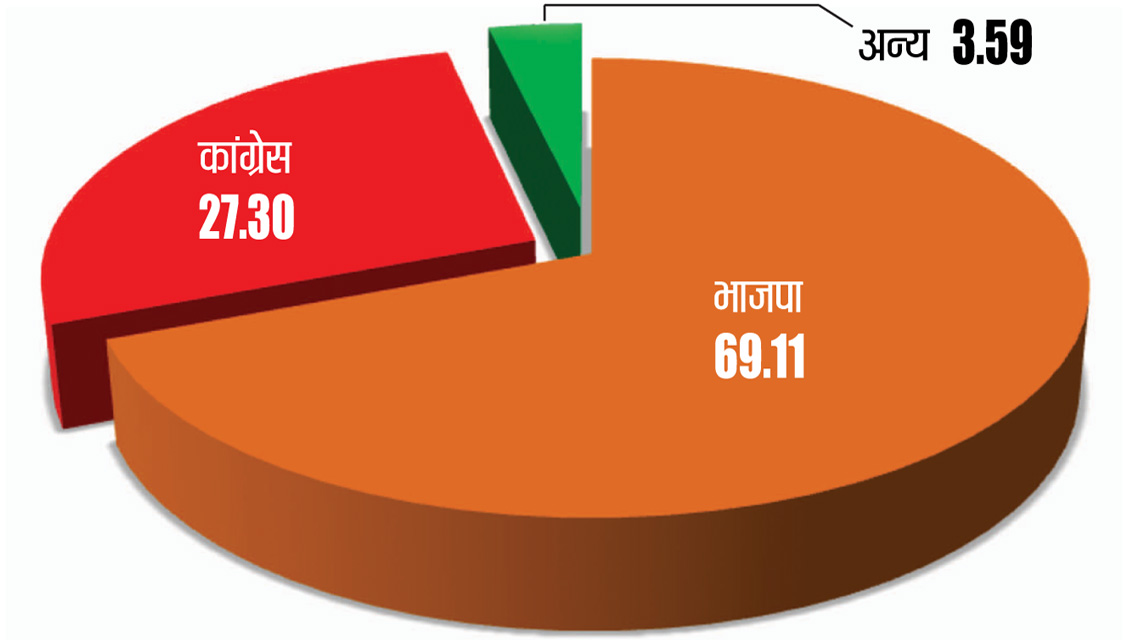

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है. केंद्र सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले राज्य में भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए सालों तक एक-दूसरे की विरोधी रहीं दो राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं. दोनों ही पार्टियों को अपनी राजनीतिक जमीन बंजर होने से बचाने के लिए एक-दूसरे के सहारे की जरूरत महसूस हुई और फिर दोनों क्षेत्रीय क्षत्रप एक होकर भाजपा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए. बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच का यह गठबंधन भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है. 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा के लिए अपनी जीत को दोहराना मुश्किल तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सपा-बसपा गठबंधन के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं. जिस तरह भाजपा ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की है, उससे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में उसका जनाधार बढ़ा है. ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती के लिए जातीय समीकरण के आधार पर भाजपा को ज्यादा कमजोर समझना उनकी भूल साबित हो सकती है. देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 42.3 प्रतिशत वोट मिले थे और उसने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी. भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल को करीब एक प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन उसने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को उस चुनाव में 22.2 प्रतिशत वोट मिले थे और वह पांच सीटों तक सिमट कर रह गई थी.

पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे खराब स्थिति बसपा की रही. मायावती को करारी हार का सामना करना पड़ा था और प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थीं. भाजपा की लहर ने बसपा का भविष्य असुरक्षित कर दिया था. 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां बसपा ने 27.4 प्रतिशत वोट लेकर 20 सीटें अपने नाम कर ली थीं, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली. हालांकि, करारी हार के बावजूद मायावती को पिछले लोकसभा चुनाव में 19.6 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन इसे जीत में तब्दील करने में वह विफल रही थीं. पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी-भरकम जीत में बहुकोणीय मुकाबले, कांग्रेस के प्रति लोगों में बढ़ती नाराजगी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में चली हवा का बड़ा योगदान रहा था, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में भाजपा के परंपरागत वोटों की वापसी और कुछ नए वर्गों के भाजपा के साथ जुडऩे की बात को नकारा नहीं जा सकता है. भाजपा ने अपना यह प्रदर्शन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी दोहराया. तीन सालों तक केंद्र में सरकार चलाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर नहीं हुआ और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई. इस चुनाव में भाजपा ने अपने गठबंधन का आधार भी बढ़ाया और वोट बैंक के विस्तार के लिए कुछ वर्ग के नेताओं को भी उभारा.

ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन के जरिये और केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी की कमान सौंप कर भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला बनाया. उसने गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोट अपने पक्ष में करने के लिए कुछ नेताओं को उभारा, जिसका उसे फायदा भी मिला. विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी समर्थन मिला और मायावती एवं अखिलेश को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ता नजर आया. ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता भाजपा को कमजोर करना बन गई, जिसके लिए दोनों के बीच गठबंधन की उम्मीद बढऩे लगी. इस उम्मीद को बढ़ाने में बिहार में हुए अप्रत्याशित गठबंधन ने बड़ी भूमिका निभाई. 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की दो क्षेत्रीय पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा था. नीतीश कुमार के जदयू और लालू प्रसाद यादव के राजद को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त शिकस्त मिली थी. बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से राजद को केवल चार और जदयू के दो सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसकी सहयोगी लोजपा और रालोसपा ने क्रमश: छह और तीन सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी. हार से बौखलाए नीतीश और लालू ने 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सालों पुरानी दुश्मनी भूलकर गठबंधन कर लिया. कांग्रेस भी उस गठबंधन का हिस्सा बन गई और उसके बाद बिहार में महा-गठबंधन बना, जिसने राज्य में भाजपा को चारो खाने चित कर दिया. महा-गठबंधन की इस पहल ने कई क्षेत्रीय दलों को अपने राज्यों में गठबंधन की प्रेरणा दी, जिन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए पहले भाजपा का विजय रथ रोकना था और बाद में आपसी दोस्ती-दुश्मनी का फैसला करना था.

उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा के बीच गठबंधन का आधार लगभग वही है, जो बिहार में था. पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद सपा और बसपा को राज्य में अपनी जमीन खिसकती नजर आई. दोनों पार्टियों में बेचैनी तो थी, लेकिन उसे मोदी लहर का नाम देकर उन्होंने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की. 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया. राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर आए. दोनों ने कई रैलियां कीं, रोड शो किए, लेकिन चुनाव परिणाम विपरीत रहे. भाजपा को इस चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली और सपा-कांग्रेस गठबंधन की स्थिति पहले से भी कमजोर हो गई. बसपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव की अपेक्षा अच्छा रहा. 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बसपा को 19 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं विधानसभा चुनाव में उसने 22 प्रतिशत वोट हासिल किए. दूसरी ओर सपा का वोट प्रतिशत तो लगभग पहले जैसा ही रहा, लेकिन कांग्रेस के वोट उसे नहीं मिल पाए, जिसके चलते अखिलेश यादव को नई रणनीति के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा. अखिलेश और मायावती के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ गई. गोरखपुर, फूलपुर एवं कैराना के लोकसभा उपचुनाव में बसपा ने सपा को समर्थन दिया. तीनों लोकसभा सीटें भाजपा हार गई और फिर नए गठबंधन की संभावना प्रबल हो गई. महीनों तक मंथन के बाद आखिरकार सपा-बसपा ने गठबंधन को अंतिम रूप दिया और 38-38 सीटों पर चुनाव लडऩे का फैसला किया. हालांकि, कांग्रेस को इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट (रायबरेली और अमेठी) पर अपना उम्मीदवार न खड़ा करने की घोषणा करते हुए दोनों ने दो सीटें किसी अन्य दल के लिए छोड़ दी, जिसके साथ भविष्य में गठबंधन की संभावना थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की थोड़ी मजबूत स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल को भी अपने साथ कर लिया. हालांकि, सीटों के बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन अखिलेश यादव एवं जयंत चौधरी की मुलाकात और उसके बाद सपा अध्यक्ष के बयान ने लगभग स्पष्ट कर दिया कि रालोद को भी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा.

अब सवाल है कि इस गठबंधन में दम कितना है, क्या यह भाजपा का विजय रथ रोकने में कामयाब हो पाएगा. दरअसल, इस गठबंधन की ताकत का आधार एक खास समीकरण है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं और उन्हें विश्वास है कि पिछड़ों के ज्यादा से ज्यादा वोट उनकी ही पार्टी को जाते हैं. दूसरी ओर मायावती दलितों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें लगता है कि दलितों के सारे वोट उन्हीं के खाते में जाते हैं. इसके अलावा इन दोनों की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर भी होती है. सपा-बसपा गठबंधन का आधार यही तीन समुदाय हैं. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर इन तीनों समुदायों ने एक मंच पर आकर सपा-बसपा गठबंधन के पक्ष में मतदान कर दिया, तो भाजपा के लिए अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की बात छोड़ दें, 25-30 सीटों पर जीत पाना भी मुश्किल हो जाएगा. उत्तर प्रदेश में 19 प्रतिशत मुस्लिम और 80 प्रतिशत हिंदू हैं. हिंदुओं में पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या करीब 44 प्रतिशत है, जबकि करीब 22 प्रतिशत दलित समुदाय के लोग हैं. अगर इन तीन वर्गों के वोट एक साथ आ जाते हैं, तो भाजपा के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी. लेकिन स्थितियां इतनी स्पष्ट नहीं हैं. गठबंधन के सामने भी कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं.

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पूरे पिछड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न मायावती की बसपा के पास सभी दलित वर्गों का समर्थन है. अखिलेश यादव का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग यादव है, जिसकी जनसंख्या करीब नौ प्रतिशत है. इसके अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों के वोटों का एक हिस्सा उन्हें जरूर मिलता है, लेकिन इससे ज्यादा वोट मिलने का दावा वह नहीं कर सकते. यही स्थिति मायावती की है. उन्हें दलित वर्ग में से जाटव का पूरा समर्थन तो है, लेकिन अन्य अनुसूचित जातियों के सारे वोटों का दावा वह नहीं कर सकतींं. अगर पिछले चुनावों में भाजपा की रणनीति की बात करें, तो उसने अपने परंपरागत वोटों के साथ-साथ गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों की रणनीति पर काम किया है. भाजपा को लोकसभा चुनाव में 42 प्रतिशत और विधानसभा चुनाव में 40 प्रतिशत वोट केवल अपने परंपरागत वोटों के आधार पर नहीं मिले थे. इसमें उन पिछड़ी और दलित जातियों के भी वोट शामिल थे, जिन्हें अखिलेश और मायावती की पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई और वे भाजपा की ओर चले गए. पिछड़ों में लोधी, कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी आदि जातियों की करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है. विधानसभा चुनाव के बाद आए मतदान विश्लेषणों में यह बात सामने आई थी कि भाजपा को गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों का अच्छा खासा समर्थन मिला है. इन विश्लेषणों के अनुसार, भाजपा को विधानसभा चुनाव में अपने परंपरागत वोटों के करीब 62 प्रतिशत वोट मिले थे. कुर्मियों के 57 और लोध के 63 प्रतिशत वोटों के अलावा पिछड़ी जातियों के 60 प्रतिशत वोट भाजपा को मिले थे. माना जाता है कि ये गैर यादव पिछड़ी जातियों के 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट भाजपा ने अपनी झोली में डाल लिए थे. यही नहीं, दलित जातियों ने भी भाजपा को समर्थन दिया था और उनके करीब 17 प्रतिशत वोट भाजपा को मिले थे, जिसमें गैर जाटव दलित समुदाय जैसे पासी, बाल्मिकी, खटिक आदि जातियों ने भाजपा को समर्थन दिया था. इस तरह देखा जाए, तो पिछड़ी और दलित जातियों के वोटों की उम्मीद रखने वाली इन दोनों पार्टियों (सपा-बसपा) के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं. भाजपा को मुश्किल तब होगी, जब उसका गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित वोट बैंक बेहद कमजोर हो जाएगा और उसका फायदा सीधे तौर पर सपा-बसपा गठबंधन को होगा. अगर भाजपा अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखने में सक्षम रही, तो इस गठबंधन की ताकत से भाजपा को नुकसान तो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास रहेंगी.

दस प्रतिशत कोटे का असर

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है. एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के केंद्र सरकार के फैसले से नाराज हुए सवर्णों को इस आरक्षण ने खुश कर दिया है. इसके चलते अब सवर्णों के बीच भाजपा का आधार फिर से मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है. लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है. उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करीब 25 प्रतिशत है. सामान्य वर्ग के गरीबों को दिए गए इस तोहफे से भाजपा को प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने में फायदा मिलेगा.

इस गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती कांग्रेस भी पेश करने वाली है. कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखते हुए केवल दो सीटों पर चुनाव न लडऩे की घोषणा करके एक तरह से माया-अखिलेश ने राहुल गांधी का अपमान किया है. कांग्रेस ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लडऩे की घोषणा कर दी है. हालांकि, कांग्रेस के अलग चुनाव लडऩे से थोड़ा नुकसान भाजपा को भी है, क्योंकि दोनों के पास सामान्य जातियों के वोट हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के मामले में कांग्रेस सपा-बसपा गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है. कुछ सीटों पर तो कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, जहां वह त्रिकोणीय मुकाबला करा सकती है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा-बसपा गठबंधन को होने की संभावना है. इसके साथ-साथ गठबंधन को अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी का भी सामना करना पड़ेगा. पिछले करीब दो दशकों से दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं. दोनों एक-दूसरे पर अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं को तंग करने का आरोप लगाती रहीं हैं. सपा के कार्यकाल में बसपा नेताओं-कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता रहा, तो मायावती के शासन में सपा समर्थकों के साथ ऐसा ही करने का आरोप लगता रहा है. ऐसे में ऊपरी स्तर पर गठबंधन होने से क्या जमीनी स्तर पर फिर से दोनों के नेता-कार्यकर्ता एक मंच पर आ जाएंगे, यह कहना मुश्किल है. इसके अलावा दोनों पार्टियों के वे नेता, जिन्हें गठबंधन के कारण चुनाव लडऩे से रोका जाएगा, उनके भी बागी होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता. दोनों पार्टियों के कई नेता बागी होंगे. अगर भाजपा की ओर से उन्हें शह मिली, तो वे चुनाव लड़ेंगे और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ वोट भी काटेंगे, जो सपा-बसपा के ही होंगे.

कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल

उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा ने कांग्रेस को कमजोर समझ कर उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया. विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन उसका कोई खास फायदा अखिलेश को नहीं मिला. अखिलेश को महसूस हुआ कि कांग्रेस के वोट सपा को नहीं मिल पाते, इसलिए उससे गठबंधन करने का कोई खास फायदा नहीं मिलता है. लेकिन, तीन राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए उसने राज्य की 80 सीटों पर चुनाव लडऩे का फैसला कर लिया. उसने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति भी बदली है. राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. हर क्षेत्र में रैलियों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है. यही नहीं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में नए बदलाव भी किए हैं. एक ओर प्रियंका गांधी को पार्टी महासचिव बना दिया और दूसरी ओर उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर राज्य की राजनीति में सनसनी पैदा कर दी. यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी गई है. हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सपा-बसपा को सहयोग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना आधार मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रही है, उससे तो यही लगता है कि राहुल सपा-बसपा गठबंधन से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं. कांग्रेस के रणनीतिकारों को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत करनी है, तो सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत कमजोर करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस की दुर्दशा के पीछे इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत का हाथ है. यूं तो कांग्रेस की बढ़ती ताकत से भाजपा को भी नुकसान होगा, लेकिन सपा-बसपा के लिए मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा बना रहेगा. अगर कांग्रेस की रणनीति कामयाब हो जाती है, तो सपा-बसपा को उसे कमजोर समझने की भूल का एहसास जरूर होगा और तब तक तीर कमान से निकल चुका होगा.

उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा ने कांग्रेस को कमजोर समझ कर उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया. विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन उसका कोई खास फायदा अखिलेश को नहीं मिला. अखिलेश को महसूस हुआ कि कांग्रेस के वोट सपा को नहीं मिल पाते, इसलिए उससे गठबंधन करने का कोई खास फायदा नहीं मिलता है. लेकिन, तीन राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए उसने राज्य की 80 सीटों पर चुनाव लडऩे का फैसला कर लिया. उसने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति भी बदली है. राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. हर क्षेत्र में रैलियों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है. यही नहीं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में नए बदलाव भी किए हैं. एक ओर प्रियंका गांधी को पार्टी महासचिव बना दिया और दूसरी ओर उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर राज्य की राजनीति में सनसनी पैदा कर दी. यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी गई है. हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सपा-बसपा को सहयोग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना आधार मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रही है, उससे तो यही लगता है कि राहुल सपा-बसपा गठबंधन से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं. कांग्रेस के रणनीतिकारों को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत करनी है, तो सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत कमजोर करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस की दुर्दशा के पीछे इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत का हाथ है. यूं तो कांग्रेस की बढ़ती ताकत से भाजपा को भी नुकसान होगा, लेकिन सपा-बसपा के लिए मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा बना रहेगा. अगर कांग्रेस की रणनीति कामयाब हो जाती है, तो सपा-बसपा को उसे कमजोर समझने की भूल का एहसास जरूर होगा और तब तक तीर कमान से निकल चुका होगा.

उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन के मार्ग का एक रोड़ा शिवपाल सिंह यादव भी हैं. अखिलेश यादव के साथ दूरी बढऩे के बाद शिवपाल ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए काफी मेहनत की है. उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बनाई है और यादव बाहुल्य क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका सबसे बड़ा मकसद अखिलेश को कमजोर करना है, क्योंकि उसी से उनका रास्ता आसान होगा. इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा उनके साथ गठबंधन कर ले और उन्हें राज्यसभा भेजने के आश्वासन के साथ सपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों की कुछ सीटें भी दे दे. इसका भी नुकसान सपा-बसपा गठबंधन को होने की संभावना है. इस तरह देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन से भाजपा को नुकसान तो होगा, लेकिन जिस तरह इस गठबंधन के चलते राज्य में भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर होने की बात कही जा रही है, वैसा होने की संभावना नहीं है. भाजपा के लिए अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना मुश्किल है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की तरह गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों के बीच वह अपनी पैठ बना लेती है, तो गठबंधन का उद्देश्य खटाई में पड़ जाएगा और भाजपा का विजय रथ सरपट दौड़ता रहेगा. लेकिन अगर सत्ता विरोधी लहर काम करेगी, तो भगवा पार्टी की मुश्किलें बढऩे वाली हैं.