सत्यदेव त्रिपाठी

आजकल फिल्म-कला में सच के माध्यम से सत्य की तलाश का प्रचलन बढ़ा है। ढेरों-ढेर जीवनीपरक और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में इसका प्रमाण हैं और इनमें अधिकांश का अच्छा होना इस दौर की फिल्मों के स्तरीय होने का संकेत है। इससे आने वाले ‘अच्छे दिनों’ का संकेत भी मिल रहा है। इसी शृंखला में देशभक्ति के सनातन पाक जज्बे पर बनी ‘राजी’ की चर्चा पिछली बार हुई। ‘परमाणु’ उसी जज्बे और तरह की फिल्म है, पर उससे अलग मिजाज की। दोनों में देशभक्ति का भाव खानदानी है। उसमें बाप-बेटी थे, तो इसमें दो बाप-बेटे हैं। वहां सीधे दुश्मन पाकिस्तान था, यहां अमेरिका भी साथ है और दोनों टेढ़ी-टेढ़ी यानी छिपी चालें चलते हैं…। वहां देश को एक सामयिक और खास संकट से बचाना था, यहां हमेशा-हमेशा के लिए देश की शक्ति और गौरव को आसमान की ऊँचाइयों तक पहुंचाना है…।

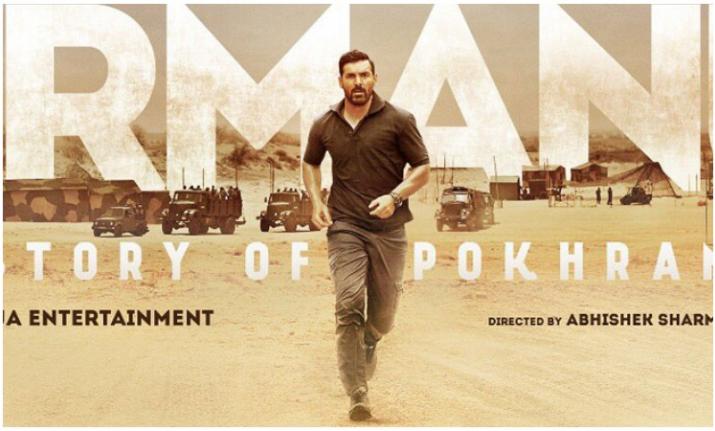

दो बाप-बेटों में एक हैं हिमांशु शुक्ला (वोमन ईरानी), जो देश की बेदी पर अपना बेटा खो चुके हैं और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में देश की शान व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और अपनी सदाबहार कला की फितरत में लाजवाब हैं। दूसरे हैं फिल्म के हीरो अश्वत्थ रैना (जॉन अब्राहम, जिसे फिल्म में ‘अश्वत’ लिखना पहाड़ जैसी गलती है), जो अपने बाप से मिली देशभक्ति की मशाल से दुश्मनों की आँखें चौंधिया देना चाहते हैं और उनकी आँखों में धूल झोंककर ऐसा करते भी हैं। यह काम पोखरन में परमाणु-परीक्षण का है, जो 12 मई 1998 को परवान चढ़ता है। इसी पर बनी यह फिल्म देश की वह गौरव गाथा है, जिससे भारत महाशक्ति वाले देशों की बीथी में शामिल हो गया। इसका महत्त्व राष्ट्र की महत्ता के अलावा सुरक्षा के लिए भी अत्यावश्यक हो गया था, क्योंकि तत्कालीन वैश्विक राजनीति में सोवियत संघ के पतन के बाद भारत अकेला-सा हो गया था और अमेरिका-चीन परमाणुविक रूप में बहुत शक्ति-संपन्न होकर हमसे कट्टर दुश्मनी साधने वाले पाकिस्तान को समर्थन ही नहीं, शह भी दे रहे थे। ऐसे में परीक्षण का यह तीर कई निशाने पर बेधन करने वाला सिद्ध हुआ। और इस पूरी पोखरन परीक्षण-कथा को फिल्मी पर्दे पर शायद पहली बार और इतनी शिद्दत से प्रस्तुत करने वाली यह फिल्म भी उतनी ही अच्छी कला व गहन सरोकार से संवलित है। जिन फिल्मों में मध्यांतर का होना अप्रिय लगने लगता है, ऐसी बहुत कम फिल्मों में शुमार होने वाली ‘परमाणु’ भी है…।

लेकिन यह परमाणु-परीक्षण की राष्ट्रीय सामर्थ्य अपने कार्यकर्ताओं के कौशल और समर्पण भरे अनथक परिश्रम के साथ ही एक भयंकर दहशत की कथा भी है, बल्कि फिल्म की जान इसी दहशत के तोते में बसती है। परमाणु बनाने से अधिक जोर इस बात पर है कि बनाते हुए अमेरिकी उपग्रहों (सेट्लाट्स) से कैसे बचें। इस कोण पर फिल्म के जोर ने दर्शक की नजरों के जोर को भी इसी पर केंद्रित कर दिया है। इस तरह कर्ता और भोक्ता दोनों दृष्टियों से दहशत ही फिल्म हो गई है। और उन उपग्रहों की क्षमता यह कि आपके हाथ की घड़ी में कितना बज रहा है, भी वहां से अमेरिकी देख सकते हैं। मैं वैश्विक कानून नहीं जानता, पर किसी देश पर किसी देश का इतना नियंत्रण जायज है या बलजबरी है? हमारे सुरक्षा-कार्य को रोकने, उसे नष्ट करने के लिए हमारे देश के ऊपर उनके उपग्रह जब चाहें, जब तक चाहें, खुले आम चक्कर मारें, हम कुछ नहीं कर-कह सकते! पूरा विश्व इस पर चुप है या मजबूर?

फिल्म यह भी बताती है कि इसी के कारण 1995 में हमारा परीक्षण फेल हो गया था। तब भी इसी अफसर अश्वत्थ रैना ने योजना बनाई थी, पर अफसरशाही ने उसे पूरा पढ़ा तक नहीं और आधे-अधूरे से काम को नाकाम कर डाला। फिर नाकामी और देश की बदनामी का ठीकरा इसी अफसर के सिर फोड़ते हुए उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया…। इस कृत्य में कोई शंका नहीं हो सकती, बल्कि विश्वास होता है, क्योंकि सियासत और लालफीताशाही के इस राष्ट्रीय चरित्र का जन-जन को पता है। किंतु यदि फिल्म सच्ची घटना पर है, तो क्या सचमुच कोई ऐसा आदमी था? यदि हां, तो उसके असली नाम का उल्लेख कहीं क्यों नहीं मिलता? 1995 के बाद शासन बदला और उस व्यक्ति को गोपनीय ढंग से सादर बुलाया गया। उसी दल के हुकूमत-काल में अब फिल्म बनी है। तो क्या अपने दल के शासन की जहनियत को दिखाने के लिए उसी आदमी की कल्पना तो नहीं कर ली गई? जो भी हो, सुखद यह है कि अपनी विरासत का कभी जिक्र तक न करने वाली मौजूदा सरकार में इसी बहाने अपने दल की विरासत को याद तो किया गया- फिल्म के जरिये ही सही। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलते देखना हमारे लिए स्वर्णिम यादों के झरोखे का खुलना है, तो नई पीढ़ी को एक युगपुरुष की बानगी का सुख मिलने जैसा है। उनके विषयानुकूल वक्तव्यों वाले दृश्यों ने फिल्म की ऐतिहासिकता को पुष्ट और तथ्यों को प्रमाणित किया है।

और फिल्म में कल्पना तो भरपूर है ही- परमाणु-स्थापन व दहशत से बचने के विधानों से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के दो जासूसों के कारनामों तक में। और अश्वत्थ रैना के पारिवारिक सन्दर्भों की काल्पनिकता पर तो सवाल भी उठे हैं कि परमाणु के मूल विषय से जुड़ी जानकारियों से फिल्म को वंचित करने की कीमत पर इसे शामिल किया गया है। यह एक हद तक सच भी है, पर जहाँ आज अपने और परिवार की सुख व समृद्धि के लिए समस्त मानवीय और राष्ट्रीय मूल्यों को बेच खाने की जहरीली वृत्ति बेहद आम हो गई है, वहां घर-परिवार से महरूम हो जाने की कीमत पर अपने अस्तित्त्व तक की बाजी लगा देने वाला चरित्र सामने आया है, जिसके अनुकरणीय होने की बड़ी जरूरत है आज के समय और समाज को। इसकी सुनियोजित निर्मिति सेवा से बर्खास्त होने के बाद की अफाट चुप्पी में भी है और सिविल सेवा वालों को निजी स्तर पर पढ़ाते हुए उसकी तल्लीनता और प्रतिबद्धता में भी। यथार्थ के नाम पर साहित्य व प्रदर्शनपरक कलाओं में ऐसे चरित्रों का अभाव भी आज की मूल्यहीनता का एक बड़ा कारण है। जॉन अब्राहम ने इस जहनियत और फिदाई को बड़ी शिद्दत से जिया भी है और पिया भी है। पारिवारिक मोर्चे पर भावविहीन होने की आलोचना करने वालों को समझना होगा कि यह थोड़ी भावहीनता ही उस मुख्य मोर्चे की भावात्मकता को बढ़ाती व असरकारक बनाती है।

उक्त ऐतिहासिकताएं और ये कल्पनाएं ही इस फिल्म की सरकशी की सबब हैं। लेकिन अपनी टीम बनाते हुए अश्वत्थ जो महाभारत के चरित्रों के नाम देता है, उसे ‘पौराणिकता का तड़का’ कहना (जनसत्ता- 26 मई, 2018) बालिशता है। यह तो लोकविश्रुत व महनीय चरित्रों का मुहावरे की तरह सदुपयोग करने का सराहनीय कौशल है। ऐसे कई इतर कौशल के विधान भी फिल्म में खूब खपे और फबे हैं, जो दोनों लेखकों की जाहिर कला है और जिसे संयमित पर सार्थक संवादों ने निखार दिया है। विषय के सन्दर्भ में कही उक्त दहशत और परीक्षण को आमने-सामने रखकर फिल्म में टकराहट का नायाब गुर पैदा कर दिया गया है। इसके चरम का एक जिक्र गौरतलब है…उधर अमेरिका को अपने जासूस द्वारा परमाणु-परीक्षण के सुबूत मिलने और उस पर कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है और इधर उससे पहले परीक्षण का बटन दब जाए, की कोशिश…। इसका एक रस्साकशी की होड़ जैसा समाँ बँधता है कि परीक्षण हो चुका है, का इतिहास भूलकर साँसें टँग जाती हैं- ‘सस्पेंशन आॅफ डिस्बिलीफ’ की तरह ‘सच के अंतर्ध्यान’ की कला है यह। ऐसा ही कलात्मक गोकि बहुप्रचलित प्रयोग काम करते हुए गाने की प्राकृतिक लोक प्रवृत्ति का भी है, जिसमें बोल और धुन तो लोमहर्षक हैं ही, उत्साह और उत्तेजना का रोमांच भी है। यूँ संगीत भी एक सबल पक्ष है ‘परमाणु’ का…।

अब्राहम के सामने बाकी चरित्र आए-गए हो गए हैं, की बात में सचाई आंशिक है और विषयानुकूलता पूरी। फिर भी नकुल बनी डायना पेंटी सर्वाधिक और सही नुमायां होती हैं। पत्नी के रूप में अनुया साठे को ध्यान में आना ही था। परीक्षण टीम के सदस्यों की छवि उभरती नहीं, तो पुँछती भी नहीं – सबको एक व्यक्तित्त्व देने की कोशिश जहिराती है। बस, पाकिस्तानी जासूस की ओछीगीरी है, जो फिल्म के स्तर की खलनायकी न होकर फिल्मी होने का पेबन्द बन गई है, जिसकी जरूरत कतई न थी…।

और अंत में फिल्म के पूरे नाम को लेकर यह कि हिन्दी फिल्मों के पुराने दिग्गजों से लेकर जहीन नौनिहालों तक के स्वनाम-काम धन्य, हिन्दी की मक्खन-मलाई चाभने वाले लोग फालतू का अंग्रेजी-मोह कब छोड़ंगे? छोड़ेंगे, तब न समझ पाएंगे कि ‘द स्टोरी आॅफ पोखरन’ के बदले ‘पोखरन-कथा’ कहना सही ही नहीं, ज्यादा सलीके का भी होता…।