साल 2015 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक इंटरव्यू में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, हम सेक्युलरिज्म के कुली बनते-बनते थक चुके हैं. ओवैसी की यह प्रतिक्रिया इस सवाल पर आई थी कि उनके चुनाव लडऩे से राज्य में भाजपा और शिवसेना को फायदा हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी. दरअसल, मुस्लिम वोटरों के प्रति यह धारणा देश की हर सेक्युलर पार्टी की है. यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही ‘सेक्युलर’ पार्टियों को मुस्लिमों की याद आती है और सेक्युलरिज्म बचाने की तमाम जिम्मेदारी उनके सिर पर डाल दी जाती है. मुस्लिम वोटर भी यही सोचते हैं कि सेक्युलरिज्म बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, लिहाजा वे ‘सेक्युलर’ पार्टियों को जमकर वोट देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वोट बैंक के तमगे के अलावा उनके हिस्से में कुछ नहीं आता. राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उन्हें हाशिये पर डालने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है.

भारत में मुसलमानों की आबादी 14 प्रतिशत है. यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है. जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी को अगर देश के महत्वपूर्ण फैसलों में हिस्सेदारी नहीं मिलती या वह देश की प्रगति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती, तो यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता की बात है. लेकिन, दुर्भाग्यवश यही हकीकत भी है. 1947 के बाद राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चे पर मुसलमानों के पिछडऩे का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह आज तक न केवल बरकरार है, बल्कि उसमें और तेजी आ गई है. इस बात की गवाह यूपीए-1 के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोट्र्स तो हैं ही. हालिया दिनों में कुछ स्वतंत्र संस्थानों द्वारा कराए गए अध्ययन भी उसी ओर इशारा करते हैं. इन रिपोट्र्स में बताया गया कि अगर मुसलमानों की स्थिति सुधारने की कोशिश नहीं की गई, तो जल्द ही वे सबसे अधिक उपेक्षित बन जाएंगे. फिलहाल सरकारी नौकरियों, सेना एवं प्राइवेट नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी आबादी के अनुपात के आसपास भी नहीं भटकती. सत्ता में उनकी भागीदारी नाममात्र है. राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर उन्हें अलग-थलग करने की प्रक्रिया जोर-शोर से जारी है. इसमें राइट-लेफ्ट-सेंटर, सभी तरह की विचारधाराएं शामिल हैं. खुद मुसलमान भी जाने-अनजाने इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं.

मुसलमान ‘वोट बैंक’

लोकतंत्र में किसी वर्ग को अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसके सहारे वह राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाकर अपने कल्याण के लिए नीतियां बनवाता है. भारत में मुसलमानों के पास भी यह हथियार है, लेकिन वे पहले कांग्रेस, फिर सेक्युलरिज्म के नाम पर और भाजपा को रोकने के लिए ‘सेक्युलर’ पार्टियों को वोट देते रहे. इसे टैक्टिकल वोटिंग भी कहा गया. यानी भाजपा के विरुद्ध जो मजबूत उम्मीदवार हो, उसे वोट दो, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो. सेक्युलर पार्टियों को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था. लेकिन भाजपा (या उसके पूर्ववर्ती अवतार जनसंघ) हमेशा मुसलमानों पर वोट बैंक होने का आरोप लगाती रही. बहरहाल, 2014 के आम चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक प्रभावहीन नजर आने लगा. उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं, से एक भी मुसलमान लोकसभा में नहीं जा सका, जबकि राज्य में 13 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है. 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में मुस्लिम विधायकों की संख्या 2012 के 67 की तुलना में घटकर 25 रह गई. टैक्टिकल वोटिंग का नुकसान मुसलमानों को अन्य राज्यों में भी उठाना पड़ा है. कश्मीर को छोडक़र देश के किसी भी राज्य से अपनी आबादी के अनुपात में मुस्लिम सांसद या विधायक नहीं चुने गए. जाहिर है, अगर विधायिका में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होगी, तो उनके लिए वहां आवाज उठाने वाले भी कम होंगे.

यही नहीं, अगर मुसलमानों के वोट से कोई पार्टी जीत जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हार जाए तो फिर सारी जिम्मेदारी मुसलमानों की बन जाती है. 2014 के आम चुनाव के नतीजों से कांग्रेस इतनी आहत हुई कि उसने अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सिर फोड़ दिया. पार्टी ने अपने आकलन में कहा कि भाजपा वोटरों को यकीन दिलाने में सफल रही कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है. यह दाग धोने के लिए राहुल गांधी जनेऊधारी शिव भक्त बन गए और उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के दर्जनों मंदिरों का दौरा किया. उनके दाग धुले या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन हालिया विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को कामयाबी जरूर मिली. मुसलमानों पर अपनी हार की जिम्मेदारी थोपने के बावजूद राहुल गांधी आश्वस्त हैं कि मुसलमान उन्हें ही वोट देंगे. इसी तरह 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब मायावती हार गईं, तो उन्होंने भी अपनी हार की टोपी मुसलमानों के सिर पर रख दी. उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए उनकी पार्टी हार गई. हां, यह अलग बात है कि जिस भाजपा का डर दिखाकर वह मुसलमानों से वोट की अपेक्षा कर रही थीं, पहले उसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी थीं. उधर सेक्युलरिज्म की दूसरी पुरोधा ममता बनर्जी फिलहाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं. अगर पश्चिम बंगाल में वह हार जाती हैं या उन्हें कम सीटें मिलती हैं, तो कोई हैरानी की बात नहीं कि उस हार की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर थोप दें.

पार्टियों को सिर्फ वोट चाहिए

जहां तक मुस्लिम वोटों पर दावेदारी का सवाल है, तो उनमें तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और यहां तक कि भाजपा भी शामिल है, लेकिन क्या कोई भी पार्टी मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नुमाइंदगी देने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब नहीं में है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की कामयाबी में वहां के 28 प्रतिशत मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है. राज्य में 11 सीटें ऐसी हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है. लेकिन, तृणमूल कांग्रेस ने केवल ७ मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है. ये ७ सीटें ऐसी हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 50 प्रतिशत से ऊपर या उसके आसपास है. ममता बनर्जी अगर सचमुच मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नुमाइंदगी देना चाहतीं, तो कम से कम 11 उम्मीदवार उतार सकती थीं. यह सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं, उनकी पार्टी में मौजूद मुस्लिम नेताओं से भी है कि वे पार्टी में मुसलमानों को अधिक नुमाइंदगी देने की मांग क्यों नहीं करते? इसी तरह पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने लीक से हटकर 800 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से आधे चुने भी गए. लेकिन, भाजपा ने लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें राज्य से केवल एक मुस्लिम नाम है. यहां सवाल भाजपा में शामिल मुस्लिम चेहरों से भी है.

एमजे अकबर जब भाजपा में शामिल हुए थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह भाजपा में मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं. लेकिन, अकबर तीन तलाक पर सरकार का पक्ष रखने के अलावा कोई मुस्लिम मुद्दा उठाते नजर नहीं आए. अकबर खुद बंगाल से हैं. वह कम से कम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की सिफारिश तो कर ही सकते थे. देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से राज बब्बर को अपना उम्मीदवार बनाया था. बाद में राज बब्बर ने यहां से चुनाव लडऩे से मना कर दिया था. मुरादाबाद में मुसलमानों की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है. जाहिर है, यहां से कोई मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस ने किसी मुसलमान को उम्मीदवार न बनाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी. ये पंक्तियां लिखे जाने तक सपा-बसपा गठबंधन या बिहार में राजद-कांग्रेस महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है. लेकिन अगर पिछले अनुभवों पर जाएं, तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि वे भी मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं देंगे. जैसे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में ‘भाजपा हराओ’ का एक नया नजरिया नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ने दिया था. उस नजरिये के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, जहां पहले मुस्लिम उम्मीदवार जीत चुके थे और ध्रुवीकरण का खतरा था, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे.

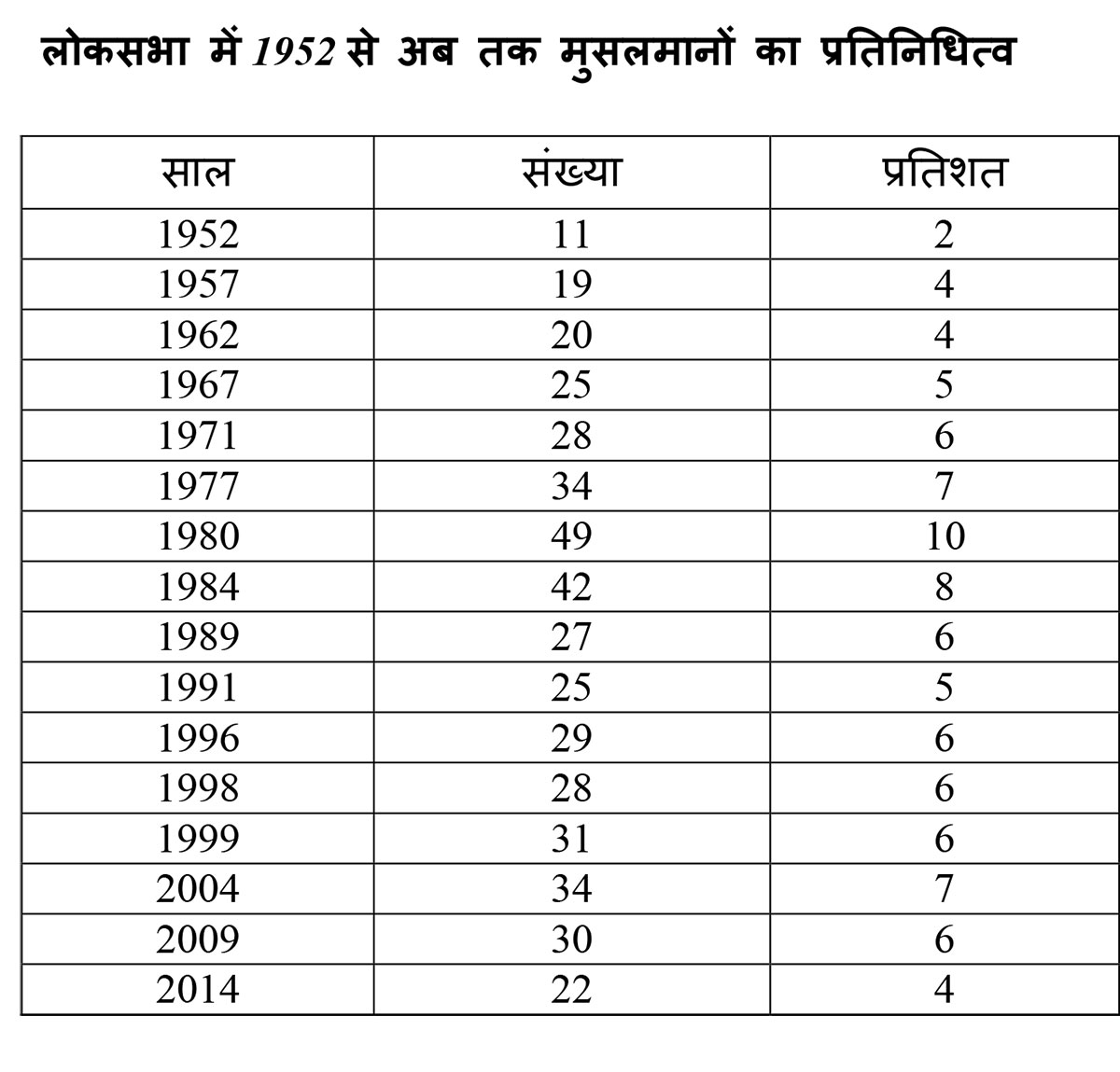

मुस्लिम वोटरों को सियासी पार्टियां कितने हलके में लेती हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी 12, झारखंड में 14, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में 13 प्रतिशत है, लेकिन यहां से किसी मुस्लिम उम्मीदवार के सांसद बनने की बहुत कम उम्मीद है. वजह, एक तो कोई बड़ी पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी नहीं. दूसरे इन राज्यों में कोई भी लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां मुस्लिम वोटर अपने बूते पर किसी को सांसद बना सकें. साल 2016 में केरल के कोझिकोड में हुई भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न उन्हें तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें. उन्हें न वोट की मंडी का माल और न घृणा की वस्तु समझें, उन्हें अपना समझें. इसका अंदाजा अब तक हुए लोकसभा चुनावों में मुस्लिम सांसदों की संख्या से भी लगाया जा सकता है (देखें बॉक्स). केवल 1980 में मुसलमान सांसदों का आंकड़ा 10 प्रतिशत तक पहुंचा था, वरना उनकी नुमाइंदगी हमेशा चार से आठ प्रतिशत के बीच ही रही.

आबादी के अनुपात में मिलें सीटें

आबादी के अनुपात में मिलें सीटें

ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि मुस्लिम संगठन अपनी आबादी के अनुपात में सीटों की मांग कर रहे हैं. पटना में अदल ओ इंसाफ फ्रंट के बैनर तले हुई मुस्लिम नेताओं की एक बैठक में प्रस्ताव पारित कर मांग की गई कि सभी राजनीतिक दल बिहार की 40 सीटों में से कम से कम 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारें. इमारत-ए-शरिया के मौलाना अनिसुर्रहमान कासमी ने ओपिनियन पोस्ट को बताया कि देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि नागरिकों, खास तौर पर मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नुमाइंदगी मिले. इसीलिए हमने सभी सियासी पार्टियों से अपील की है. इस सिलसिले में आल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत (बिहार चैप्टर) के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी अनवारुल हूदा का यह बयान बड़ा दिलचस्प है कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की दिलचस्पी केवल मुसलमानों के वोट लेने में है, लेकिन जब उन्हें नुमाइंदगी देने की बात आती है, तो वे कन्नी काट जाती हैं.

तुष्टिकरण या अलग-थलग करने की साजिश

आजादी के बाद से लेकर आज तक देश में कई सरकारें आईं और गईं. कई सरकारों पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगे, लेकिन उस तुष्टिकरण ने मुसलमानों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर कितना सशक्त किया, यह एक बड़ा सवाल है. पश्चिम बंगाल में 30 सालों तक वामपंथियों की सरकार थी और जिसे मुसलमानों से कोई खास रंजिश नहीं थी, बल्कि मुसलमान उन्हें जमकर वोट देते रहे. लेकिन, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के मामले में पश्चिम बंगाल को सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों की सूची में सबसे नीचे रखा था. फिर 2011 से अब तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है. इस दौरान लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ से तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना मुस्लिम प्रेम कभी दुआ के लिए हाथ उठाकर, तो कभी मस्जिद के इमामों को वेतन देकर जाहिर करती रही हैं. राज्य के 27 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने भी उनके प्रेम का जवाब अपने वोटों से दिया. जिस जोर- शोर से ममता बनर्जी ने मुसलमानों की समस्याओं के समाधान की कोशिश की, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की स्थिति राज्य के बहुसंख्यकों से बेहतर नहीं, तो अन्य राज्यों के मुसलमानों के बराबर जरूर हो जानी चाहिए थी. लेकिन, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक नतीजा ढाक के तीन पात जैसा है.

भाजपा दूसरी पार्टियों, खास तौर से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है. दरअसल, यह तुष्टिकरण मुसलमानों को कोई आर्थिक पैकेज देकर या सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करके नहीं किया गया, बल्कि शाहबानो जैसे मामलों से, चुनाव के समय मुस्लिम आरक्षण का शिगूफा छोडक़र या फिर इफ्तार पार्टियों में मुस्लिम टोपी पहन कर किया गया. कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण का दिखावा मुसलमानों के सवालों पर समितियां बनाकर करती रही. लेकिन उन समितियों की सिफारिशों का वही हश्र हुआ, जो आज सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोट्र्स का हो रहा है. इंदिरा गांधी के जमाने में उर्दू को उसका ‘जायज हक’ दिलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जिसकी सिफारिशें खुद गुजराल जब प्रधानमंत्री बने, तो लागू करने से झिझकते रहे. अब सवाल उठता है कि जब सरकारों को मालूम है कि वे ऐसी समितियों की सिफारिशें लागू नहीं करा सकतीं, तो फिर उनके गठन का क्या अर्थ है? कहा जा रहा है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुस्लिम विरोधी भावनाओं में तेजी आई है. छोटी जगहों की बात कौन करे, दिल्ली की पॉश कॉलोनियों के स्कूलों में मुस्लिम बच्चों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है. मॉब लिंचिंग की खबरें भी गाहे-बगाहे मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन यह मामला बहस तलब है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के मामले और स्कूलों में भेदभाव पूर्ण बर्ताव 2014 से पहले भी होते थे तथा उसके बाद भी हो रहे हैं. लेकिन मुसलमानों के लिए गंभीर चिंता की बात यह है कि भाजपा को छोड़ भी दें, तो आज कोई भी राजनीतिक दल बाबरी मस्जिद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक किरदार और उर्दू जैसे भावनात्मक मुद्दों पर उनके साथ खड़ा नहीं दिखता. ऐसे में मुसलमानों के पास क्या विकल्प हैं? उन्हें किसे वोट देना चाहिए? क्या इस बार भी सुरक्षा और भाजपा को हराना उनका एकमात्र उद्देश्य होगा या सियासी दलों को उनका समर्थन सशर्त होगा? क्या मुसलमान अपने लिए किसी नेतृत्व की तलाश में हैं? ये ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब 2019 के चुनाव में और उसके बाद तलाशे जाने चाहिए. वर्ना कहीं सेक्युलरिज्म का बोझ ढोते-ढोते मुसलमान राजनीतिक अछूत न बन जाएं.